Einfluss der Spül-/Blockintervalle mit NaCl und Heparin-Lösung auf das Auftreten von Katheter-assoziierten Okklusionen bei Patient*innen mit onkologischen Er-krankungen

Anfrage

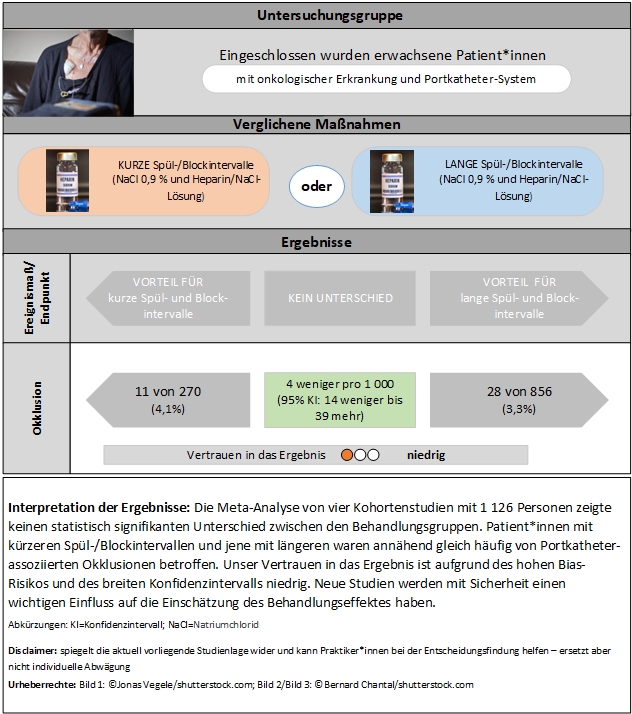

Haben kürzere Spül-/Blockintervalle mit physiologischer Kochsalzlösung (0,9% NaCl) und Heparin/NaCl-Lösung bei Patient*innen mit onkologischen Erkrankungen ohne aktive Zytostatika-Therapie einen Einfluss auf das Auftreten von Katheter-assoziierten Okklusionen?

Ergebnisse

Studien

Zur Beantwortung der gegenständlichen Frage fassten wir die Ergebnisse von einer prospektiven und drei retrospektiven BeobachtungsstudienBeobachtungsstudien (observational studies) Da der Begriff „Beobachtung“ auf verschiedenste Weisen in Verwendung ist, wird vom Gebrauch des Begriffs abgeraten und eher den Terminus „Nicht randomisierte Interventionsstudien“ zu verwenden. (2) zusammen. Sie schlossen von 37 bis zu 563 Teilnehmer*innen ein, die im Durchschnitt 58 bis 66 Jahre alt waren. Die Portkatheter-Systeme der Patient*innen wurden mit 10 bis 20 ml NaCl gespült und danach mit 3 bis 5 ml Heparin/NaCl-Lösung (50 bis 100 IE Heparin/ml) geblockt.

Resultate

Die Meta-AnalyseMeta-Analyse (meta-analysis) ist ein statistisches Verfahren, um die Ergebnisse mehrerer Studien, die die gleiche Frage bearbeiten, quantitativ zu einem Gesamtergebnis zusammenzufassen und dadurch die Aussagekraft (Genauigkeit der Effektschätzer) gegenüber Einzelstudien zu erhöhen. Meta-Analysen werden mit zunehmender Häufigkeit in systematischen Reviews eingesetzt. Allerdings beinhaltet nicht jeder systematische Review eine Meta-Analyse. (7) von vier BeobachtungsstudienBeobachtungsstudien (observational studies) Da der Begriff „Beobachtung“ auf verschiedenste Weisen in Verwendung ist, wird vom Gebrauch des Begriffs abgeraten und eher den Terminus „Nicht randomisierte Interventionsstudien“ zu verwenden. (2) , die insgesamt 1 126 Personen mit onkologischen Erkrankungen ohne aktive Zytostatika-Therapie umfassten, zeigte keinen statistisch signifikanten Unterschied zwischen Patient*innen mit kürzeren Spül-/Blockintervallen des Portkatheter-Systems und solchen mit längeren (Relatives RisikoRelatives Risiko (RR; risk ratio) beschreibt ein Effektmaß für dichotome Variablen. Das relative Risiko in einer Therapiestudie bezeichnet das Verhältnis zwischen dem Risiko in der experimentellen Gruppe und dem Risiko in der Kontrollgruppe. Ein relatives Risiko von 1 bedeutet, dass zwischen den Vergleichsgruppen kein Unterschied besteht. Bei ungünstigen Ereignissen zeigt ein RR < 1 , dass die experimentelle Intervention wirksam ist, um das Auftreten von ungünstigen Ereignissen zu senken. (7) [RR]: 1,12; 95% KonfidenzintervallKonfidenzintervall (confidence intervall) Bereich, in dem der „wahre“ Wert einer Messung (Effektgröße) mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit erwartet werden kann (üblicherweise 95%-Konfidenzintervall). Die Effektgröße kann dabei z.B. ein Therapieeffekt, ein Risiko oder die Sensitivität eines diagnostischen Tests sein. Das Konfidenzintervall beschreibt die Unsicherheit über die Zuverlässigkeit der Aussage zur Effektgröße. Die Breite des Konfidenzintervalls (KI) hängt u.a. von der Zahl der in die Studie eingeschlossenen Patient*innen ab und wird mit zunehmender Patient*innenzahl enger, d. h. die Effektgröße kann präziser geschätzt werden. (7) [KI]: 0,57–2,20). Der Anteil der Patient*innen mit einer Okklusion war in beiden Gruppen ähnlich groß (11 von 270 [4,1 Prozent] vs. 28 von 856 [3,3 Prozent]).

Fazit

Auf Basis der vorliegenden Evidenz, die sich aus der Meta-AnalyseMeta-Analyse (meta-analysis) ist ein statistisches Verfahren, um die Ergebnisse mehrerer Studien, die die gleiche Frage bearbeiten, quantitativ zu einem Gesamtergebnis zusammenzufassen und dadurch die Aussagekraft (Genauigkeit der Effektschätzer) gegenüber Einzelstudien zu erhöhen. Meta-Analysen werden mit zunehmender Häufigkeit in systematischen Reviews eingesetzt. Allerdings beinhaltet nicht jeder systematische Review eine Meta-Analyse. (7) vierer BeobachtungsstudienBeobachtungsstudien (observational studies) Da der Begriff „Beobachtung“ auf verschiedenste Weisen in Verwendung ist, wird vom Gebrauch des Begriffs abgeraten und eher den Terminus „Nicht randomisierte Interventionsstudien“ zu verwenden. (2) mit unklarem bis hohem Bias-Risiko und sehr breitem KonfidenzintervallKonfidenzintervall (confidence intervall) Bereich, in dem der „wahre“ Wert einer Messung (Effektgröße) mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit erwartet werden kann (üblicherweise 95%-Konfidenzintervall). Die Effektgröße kann dabei z.B. ein Therapieeffekt, ein Risiko oder die Sensitivität eines diagnostischen Tests sein. Das Konfidenzintervall beschreibt die Unsicherheit über die Zuverlässigkeit der Aussage zur Effektgröße. Die Breite des Konfidenzintervalls (KI) hängt u.a. von der Zahl der in die Studie eingeschlossenen Patient*innen ab und wird mit zunehmender Patient*innenzahl enger, d. h. die Effektgröße kann präziser geschätzt werden. (7) ergibt, kann keine zuverlässige Aussage über den Einfluss kürzerer Spül-/Blockintervalle auf die Entstehung Katheter-assoziierter Okklusionen bei onkologischen Patient*innen mit Portkatheter-Systemen getroffen werden. Das Vertrauen in das Ergebnis ist niedrig. Neue Studien werden mit Sicherheit einen wichtigen Einfluss auf die Einschätzung des Behandlungseffektes haben.

Abbildung 1: Ergebnisse im Überblick

Ausführliche Beantwortung

Ausführliche Beantwortung dieser Anfrage als PDF zum Download

© Beitragsbild: Shutterstock.com/Jonas Vegele